近日,材料科學與工程學院黃建宇教授團隊在先進電子顯微表征技術方面取得突破性進展,研究成果以《冷凍超薄切片術實鋰/聚合物界面進行全局TEM表征》(Cryo-ultramicrotomy enables TEM characterization of global lithium/polymer interface)為題發表于能源領域國際頂級期刊《能源與環境科學》(Energy & Environmental Science,中科院1區Top期刊,影響因子32.5)。材料科學與工程學院博士研究生張雪冬為第一作者,黃建宇教授、燕山大學張利強教授以及唐永福教授為論文的共同通訊作者,我校為論文第一完成單位。

鋰金屬因其極高的理論容量和最低的電化學電位成為理想的負極材料。然而,其在實際應用中存在鋰枝晶生長、死鋰形成等問題,導致電池存在容量衰減和短路等風險。原子尺度理解鋰金屬負極和電解質之間的異質界面和固體電解質界面(SEI)的成分和生長規律是解決上述問題的關鍵。現有的基于常規TEM表征技術嚴重依賴于液態電解質電池內部銅柵上的鋰沉積,無法直接表征宏觀鋰負極/電解質界面。此外,由于TEM樣品制備困難,學界對聚合物電解質系統的界面研究很少。因此,迫切需要開發一種針對鋰負極和固態電解質界面的無損TEM樣品制備方法,從而實現跨尺度的界面表征。

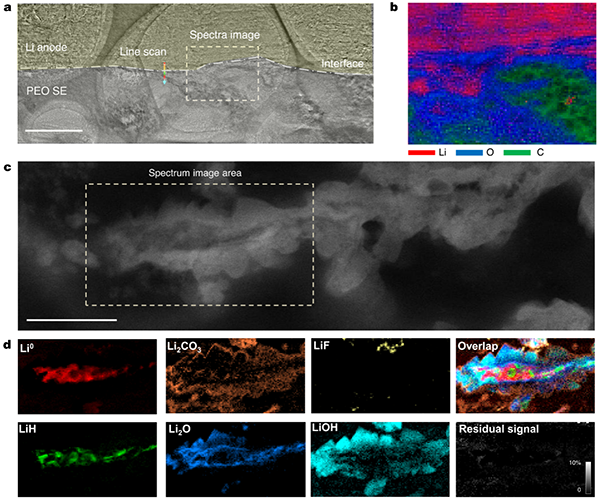

鑒于此,黃建宇教授團隊采用冷凍超薄切片術為基于固體聚合物電解質(SPE) 的固態鋰電池制作了大規模的冷凍透射電鏡樣品。首次實現了在TEM中無損觀測鋰負極/聚合物電解質界面。該研究在鋰負極表面發現了一種三層結構,稱為SEI1|Li |SEI2,證明鋰可以直接沉積在SEI層頂部。這一發現挑戰了傳統觀點,表明電子可以穿過SEI層。此外,該研究還展示了SPE中沉積鋰中獨特的團簇形態,與液體電解質電池中觀察到的典型晶須狀樹枝狀鋰不同。多層鋰團簇最內層主要為LiH和Li0,其次是Li2O,最外層為LiOH和Li2CO3。基于這些現象,該團隊將TBAF引入電解質中,促進了SEI和電解質中納米晶LiF的產生,顯著提高了電池性能。這些結果不僅揭示了固態電池中鋰/電解質界面的新現象,而且為SPE基固態電池提供了一種通用的冷凍透射電鏡樣品制備方法。這一研究成果為在原子和宏觀尺度上理解SPE基固態電池的界面電化學開辟了新途徑。

鋰/聚合物電解質界面以及團簇鋰枝晶的冷凍電鏡表征

近年來,材料科學與工程學院以高比能二次鋰電池為研究特色開展了大量基礎研究,獲得了多項高水平研究成果,為滿足國家重大戰略需求、解決新能源基礎研究與工程應用中的重大和工程化問題做出了貢獻。其中黃建宇教授團隊迄今已獲批國家自然科學基金重點項目等國家級項目多項,在Energy & Environmental Science,Advanced Energy Materials、Advanced Functional Materials、Energy Storage Materials等高水平能源期刊發表論文數十篇。