近日,湖南先進傳感與信息技術創新研究院舒健博士與化工學院吳學文副教授、閩江學院材料與化工學院邱楨麗副教授團隊合作,在國際著名學術期刊《Advanced Functional Materials》上發表了題為“電化學與場效應晶體管雙模生物傳感器芯片用于寬范圍、高靈敏的無標記細胞因子生物標志物檢測”(Electrochemical and Field Effect Transistor Dual-Mode Biosensor Chip for Label-Free Detection of Cytokine Storm Biomarker with High Sensitivity within a Wide Range)的文章。該研究院2021級碩士研究生歐陽佳豪和2022級碩士研究生李雅馨為該論文的共同第一作者,舒健博士和吳學文副教授為共同通訊作者。

生物傳感器廣泛應用于醫學診斷、環境監測、食品安全等關鍵領域。然而,由于生物分子的種類繁多、濃度分布范圍極廣(皮摩爾級到毫摩爾級),這對傳感器的檢測靈敏度和動態范圍提出了極高的要求。傳統生物傳感器通常依賴單一的信號轉換途徑(如電化學、光學、熱學或磁學信號),在面對寬泛的濃度范圍和復雜樣品環境時,存在顯著的局限性。

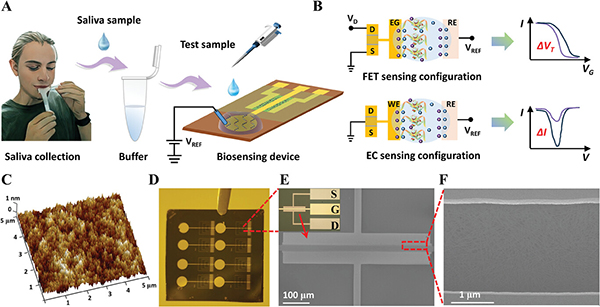

為應對這一挑戰,合作團隊利用延柵型碳納米管場效應晶體管,設計了一種電化學(EC)和場效應晶體管(FET)雙模生物傳感器芯片。該傳感器芯片采用適體探針修飾的延柵(EG)電極,既作為EC傳感的工作電極,又作為FET的敏感電極。基于兩種完全不同的傳感原理,該傳感芯片采用不同的測試結構獨立采集EC和FET兩種信號,從而實現對不同濃度的細胞因子風暴生物標志物的無標記檢測(圖1A)。

該研究中,傳感芯片采用延柵結構設計并通過鈍化保護,有效確保了器件的穩定性和重現性。同時,集成了EC和FET兩種傳感模式實現優勢互補,不僅提供了高靈敏度和寬動態響應范圍(7個數量級),還在一定濃度范圍內實現了交叉驗證,提高了檢測結果的可靠性,展示了在生物分析和早期疾病診斷領域的廣闊應用前景。

湖南先進傳感與信息技術創新研究院科研團隊專注于圍繞碳基集成電路和新型傳感器為代表的新一代信息技術領域開展研究,團隊在唐氏綜合癥篩查、肝癌檢測、無創血糖監測等生物傳感和甲烷、氫氣、甲醛等氣體傳感器件及其相關技術方面取得重要成果,并已研制全球首條碳基傳感芯片示范線,推進相關核心技術產業化。

文章鏈接:https://doi.org/10.1002/adfm.202405212