近日,環境與資源學院沈健副教授應邀在《化學評論》(Chemical Reviews)雜志發表題為“納米多孔框架吸附劑在吸附制冷中應用”(Engineered Nanoporous Frameworks for Adsorption Cooling Applications)的綜述性論文。沈健副教授為第一作者,合作單位包括美國太平洋西北國家實驗室和法國蒙彼利埃大學。

《化學評論》(2024影響因子:51.4)是由美國化學會于1924年創刊并發行至今的國際化學領域內最具權威性的學術期刊之一,致力于發表最具影響力的綜述文章,以綜合性、權威性以及可讀性強著稱。

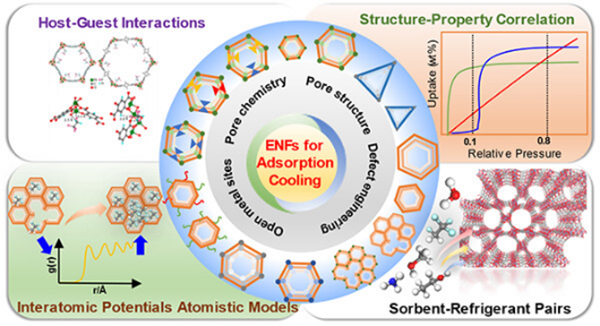

(本論文作為Chemical Reviews期刊2024年第12期封面論文發表)

隨著全球變暖以及人們對生活與工作環境要求提高,傳統機械壓縮式制冷技術不僅需要不可再生能源,還帶來不可逆的環境危害(如溫室效應、臭氧空洞效應)。國家自然科學基金委“十四五”發展規劃提出115項優先發展領域,其中面向碳達峰碳中和的能源高效利用與節能減排成為重點方向之一。基于此,尋找替代低質能源以降低電力消耗來驅動制冷劑“壓縮”尤為關鍵。吸附式制冷是一種利用低品位余熱資源(如工業余熱、潮汐能、太陽能等),通過熱驅動制冷劑吸脫附形成“偽機械壓縮/擴張”的氣態制冷劑壓力差,實現制冷劑循環利用,達到儲熱與制冷的目的。目前,影響吸附式制冷效率的核心是如何在吸脫附過程獲得高制冷劑吞吐量。因此,需要提高吸附劑吸附容量(與吸附劑組織結構、化學環境、制冷劑物理特性等有關),同時獲得溫和的吸附劑-制冷劑間作用力。

本綜述系統研究和深入分析了納米多孔框架吸附劑在吸附制冷中應用可行性,通過離位/原位實驗表征與理論計算模型,深度聚焦與解析了吸附劑-制冷劑間作用力調控機制、吸附劑構效關系和制冷劑連續孔填充機制,并總結與展望了新型多孔吸附劑發展趨勢、吸附劑-制冷劑作用力調控機制、理論計算新算法開發與新型吸附劑性能預測,以及低品位余熱驅動吸附制冷原理在其他環境分離與能源儲存方面的應用。

本綜述論文框架

近年來,多孔材料聯合開發團隊在納米多孔吸附劑開發與制冷性能強化方面開展了系列合作研究,材料體系涵蓋MOFs、COFs、PPNs和活性炭,并通過調節孔道窗口形貌、孔道尺寸、孔道缺陷、金屬位點不飽和度等,獲得了高制冷劑吞吐量和高吸附制冷效率,顯著提升了吸附制冷技術應用可能性。

沈健目前主要從事項目環境功能材料可控合成及其減污降碳性能強化與過程控制機制研究。主持國家級項目、省部級項目以及企業委托項目等共10項。截止目前,在環境、化工與化學類期刊發表論文近50余篇;申請發明專利17項,授權5項。現擔任多個期刊的青年編委、多個國際重要學術期刊審稿人和學術會議召集人。

全文鏈接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.chemrev.3c00450