作者 : 曾壇 編輯 : 李雯雯 來源 : 材料科學與工程學院 發布時間 : 2024-03-29 11:45 點擊量:

近日,材料科學與工程學院唐明華教授課題組在基于有機憶阻器件的仿生突觸模擬及神經形態計算研究方面取得了重要進展。研究成果《使用聚電解質/三(4-氨基苯基)胺神經遞質的多孔限制離子憶阻器模擬雙向抑制性突觸》(Mimicking Bidirectional Inhibitory Synapse Using a Porous-Confined Ionic Memristor with Electrolyte/Tris(4-aminophenyl)amine Neurotransmitter)發表于國際知名期刊《先進科學》(Advanced Science,中科院1區Top期刊,影響因子15.1)。我校材料科學與工程學院博士研究生陳康為第一作者;我校唐明華教授,南京工業大學劉舉慶教授和周哲博士后為該論文的共同通訊作者;我校為論文第一完成單位。

圖1 (a)生物體中抑制性突觸示意圖,(b)器件結構,(c)連續直流掃描下器件的電流變化,(d)連續交替脈沖刺激下電流變化

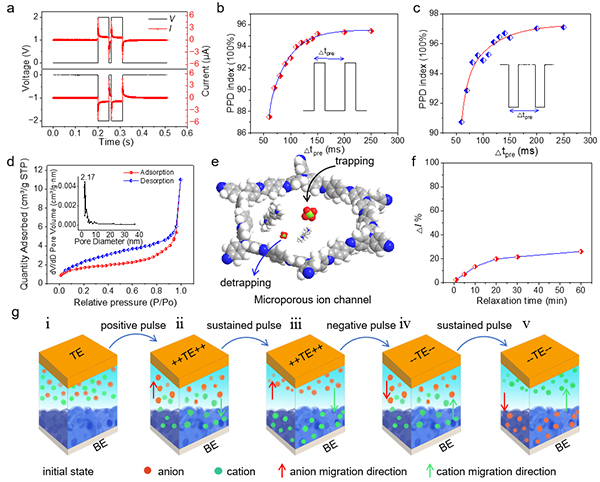

圖2 (a)正負脈沖下器件的雙脈沖抑制(PPD)行為,(b)和(c)隨脈沖間隔時間變化的PPD指數,(d)薄膜孔徑分布,(e)理論條件下膜的孔徑,表明離子通過膜的遷移,(f) 6次抑制后不同靜置時間電流增加比例,(g)離子功能層中輸運存儲機制

圖3 雙向抑制性突觸在神經網絡中進行推理和訓練完整流程

研究團隊通過采用固體電解質和共軛微孔聚合物雙分子層作為神經遞質,使該器件在正極性和負極性偏置下均表現出抑制可塑性,在多次刺激后具有較長的(~60 min)非易失性記憶特性。此外,為了揭示突觸器件的雙向抑制機制,團隊采用了Bruauer - Emmet - Teller (BET)測試和理論計算,提出了一種微孔限制離子遷移的非揮發性離子捕獲和去捕獲機制。論文成功驗證了雙向抑制性突觸器件作為神經形態計算節點的可行性。該工作為構建納米通道離子記憶材料、實現完全抑制性突觸器件提供了一條可靠的道路。

該工作得到了科技部國家重點研發計劃、國家自然科學基金“后摩爾時代新器件基礎研究”重大研究計劃、國家自然科學基金重點項目、國家自然科學基金區域創新發展聯合基金重點項目的支持。

唐明華教授課題組面向國家重大戰略需求,長期致力于鐵電存儲器/阻變存儲器、硅漂移探測器、類腦計算與感存算一體智能芯片技術研究,在Advanced Materials、Advanced Functional Materials、IEEE Journal of Solid-State Circuits、IEEE Electron Device Letters等著名刊物上發表SCI收錄論文100余篇(最高單篇引用801次),獲授權國家發明專利21項,集成電路布圖設計著作權1項;獲湖南省自然科學獎一等獎、二等獎各1項,國家級高等教育教學成果獎二等獎1項,湖南省高等教育教學成果獎一等獎1項、二等獎3項。

(曾壇)