今年2月至3月,我校化學學院本科生在國際知名學術期刊連續發表4篇高質量學術論文,展現了我校本科學生扎實的專業基礎與科研潛力。

作為獨立第一作者,曹靖教授課題組本科生、2022級應用化學2班吳柯璇已連續發表2篇SCI學術論文。其中,《微量錫-鉍摻雜改性四氧化三鈷電催化劑用于氨氮降解》(Micro-doping tin-bismuth on modification of Co?O?electrocatalyst and degradation of ammonia nitrogen),3月發表于國際著名期刊《環境研究》(《Environmental Research》JCR一區,IF=7.7)。該研究聚焦于Co?O?電催化劑的改性,通過微摻雜錫鉍元素,系統研究了不同摻雜比例對催化劑形貌和催化性能的影響。從實驗結果分析,在特定比例下,錫鉍共摻雜展現出顯著的協同效應,有效提升了催化劑的性能,在氨氮降解實驗中也表現出色。這一成果為開發高效、低成本的電催化劑提供了新的方向,在廢水處理等領域具有潛在的應用價值。

吳柯璇發表論文《棒狀鐵,鉍摻雜四氧化三鈷析氯電催化劑用于處理氨氮廢水》

吳柯璇發表論文《棒狀鐵,鉍摻雜四氧化三鈷析氯電催化劑用于處理氨氮廢水》

另一篇論文《棒狀鐵,鉍摻雜四氧化三鈷析氯電催化劑用于處理氨氮廢水》(Rod-Like Fe,Bi Co-doped Co?O?as an Efficient Electrocatalyst for Chlorine Evolution Reaction and Ammonia-Nitrogen-Oxidation in Water)于2月發表于SCI收錄國際期刊《化學選擇》(《Chemistry Select》影響因子1.9 JCR三區)上。該研究制備了高度規整的棒狀Fe、Bi共摻雜電催化劑,相較于純相材料,新材料具有更大的電化學比表面積、更低的電荷轉移電阻和更優的催化性能。

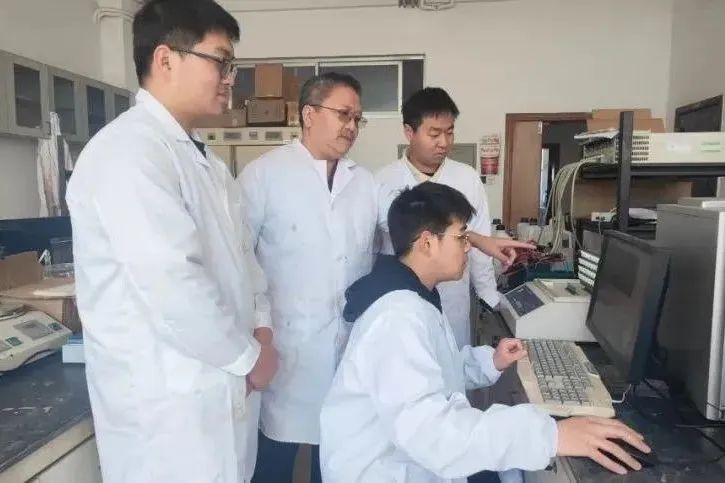

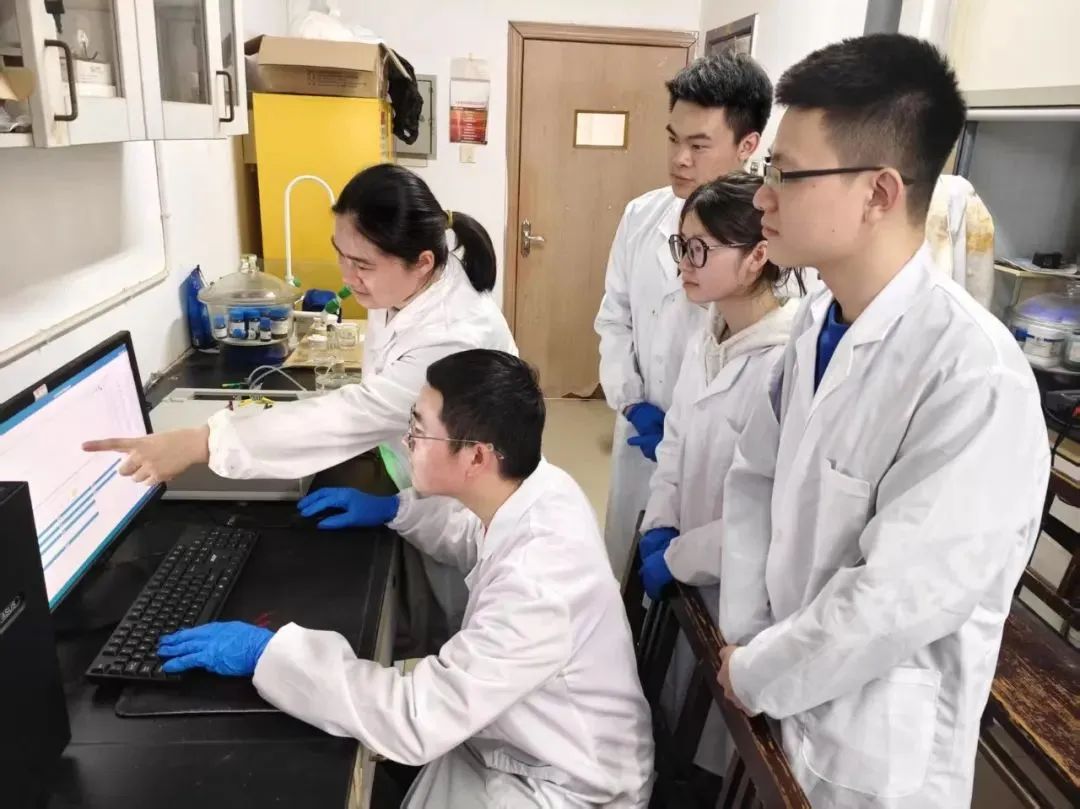

曹靖教授課題組(左二為曹靖老師,右一為吳柯璇同學,左一為張世煒同學,左三為彭瑜同學)

張世煒和彭瑜發表論文《一種釩鐵氧化物用于1,2 -乙二硫醇氣敏傳感性能》

今年2月,曹靖教授課題組本科生、2021級應用化學1班張世煒和彭瑜以共同第一作者身份,在期刊《材料快報》(《Materials Letters》影響因子2.7 JCR 2區論文)發表題為《一種釩鐵氧化物用于1,2 -乙二硫醇氣敏傳感性能》(A vanadium-iron oxide and its performance for 1,2-ethanedithiol sensors)的論文。該論文制備了一種非晶態釩鐵氧化物,并將其應用于1,2 -乙二硫醇(EDT)傳感器。實驗顯示,基于該材料的傳感器在100 - 300℃的工作溫度范圍內,對EDT表現出高響應(160℃時響應值達46.19)、低檢測限(低至275 ppb)、穩定的重復性、短響應時間(1s)以及顯著的氣敏選擇性和長期穩定性。這一成果為揮發性有機硫化合物的檢測提供了新的有效途徑,在環境監測、生物醫學等領域具有重要的應用前景。

孫秀娟副教授課題組

今年3月,孫秀娟副教授課題組本科生、2021級應用化學1班劉江以獨立第一作者身份,在期刊《材料科學與工程B》(《Materials Science and Engineering: B.》JCR二區,影響因子3.9)發表了題為“部分硫化實現SO?2?修飾的NiFe?O?以增強電催化尿素氧化性能”("Partial sulfurization enabled SO?2?decorated NiFe?O?for enhanced electrocatalytic urea oxidation")的SCI學術論文。研究采用簡單的共沉淀法,并結合硫化策略,成功合成了非金屬陰離子SO?2?修飾的NiFe?O?催化劑(S??NiFe?O?)。通過精準調控硫化過程中S源的投放量,實現了催化活性和穩定性的調節。實驗結果表明,SO?2?的引入不僅有效提升了催化劑中高價Ni的含量和活性位點,并且可以顯著增強了催化劑的親水性和穩定性。這一研究成果為基于非金屬陰離子修飾策略設計高性能尿素氧化反應(UOR)電催化劑提供了新的思路,具有良好的應用前景。

化學學院始終將本科生科研能力的培養置于重要位置,多措并舉為學生搭建科研平臺,積極整合資源,精心組織各類科研項目,讓本科生能夠盡早參與其中,在實踐中提升能力。

學院本科生可通過雙向選擇進入課題組,與研究生共同開展科研訓練。在培養過程中,本科生每周固定參與課題組例會,通過旁聽學術討論、匯報文獻閱讀心得等方式逐步培養科研思維。隨著能力提升,逐步承擔獨立研究任務,定期在組會上匯報實驗進展,并與導師、研究生展開深度研討。他們平衡科研與課程學習,充分利用課余時間以及寒暑假,全身心投入到科研工作中。目前已有多名進入課題組的學生在本科期間發表高質量學術論文,并順利考入或保送浙江大學、中科院上海有機所等知名高校和科研院所。